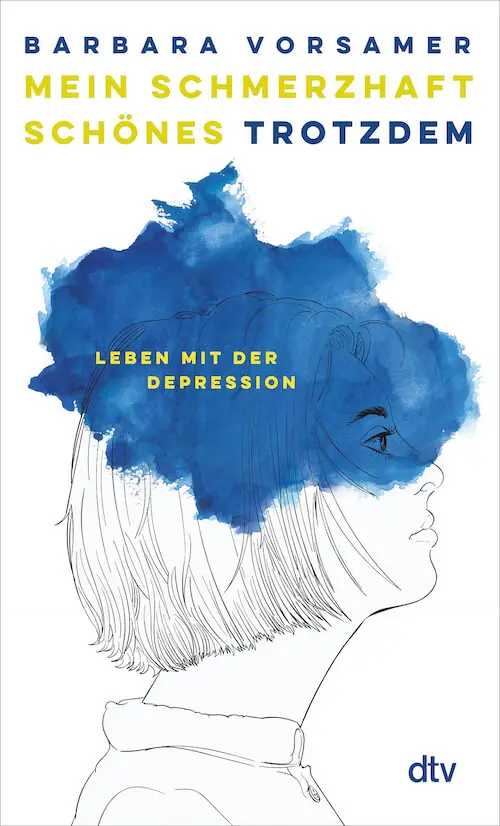

„Mein schmerzhaft schönes Trotzdem“ – Barbara Vorsamer zum Leben mit der Depression und ihr Buch

Habt ihr schon mal eine Depression gehabt? Kennt ihr jemanden, der unter Depressionen leidet? Nie mit dem Thema zu tun gehabt? Wenn ihr nur einmal genickt habt, dann ist das Interview mit Barbara Vorsamer und das Buch „Mein schmerzhaft schönes Trotzdem“ spannend und empfehlenswert:

Béa: Liebe Barbara, ich finde es bewegend und mutig von dir, dass du als eine der Top-Journalistinnen der Süddeutschen Zeitung die Story deiner Depressionen erzählst. Springen wir gleich ins Thema: Wie erkennt man eigentlich eine Depression? Also wann hast du gewusst: „Ich bin mittendrin in einer Depression“?

Barbara: Die ersten 25 Jahre meines Lebens habe ich eigentlich damit zugebracht, mir selbst auszureden, dass ich das habe. Man lebt im eigenen Kopf und das, was in dem Kopf der anderen stattfindet, weiß man nicht. Deswegen weiß man auch nicht, welche Gedanken „normal“ sind und welche eher ungewöhnlich sind. Ein gewisser Selbsthass, eine gewisse Lebensmüdigkeit haben mich immer schon begleitet:

Ich kann mich nicht erinnern, dass es Zeiten gegeben hat, in denen ich mir nicht darüber Gedanken gemacht habe, wie es wäre, nicht mehr zu leben.

Ich wusste nicht, dass das Depressionen sind. Ich dachte, das empfindet man halt so. Ich habe noch nie jemanden gefragt, ob er oder sie das auch kennt.

Béa: Du sagst: „Früher“. Was hat sich in letzter Zeit verändert?

Barbara: Ich merke, wenn ich eine depressive Phase habe. Ich hatte zuletzt die letzte Phase, war der Jahreswechsel 2020 auf 2021.

Mir ging sehr schlecht und ich dachte sehr lange: Das ist halt die Corona Laune. Es geht allen schlecht.

Wir sind alle im zweiten Lockdown. Es zieht sich wie Kaugummi, wir halten es nicht mehr aus. Es war ja wirklich eine Phase, wo es gesellschaftlich weit verbreitet war, schlecht drauf zu sein. Ich fühlte mich da in guter Gesellschaft und dass es mehr ist als das, dazu habe ich ein bisschen gebraucht.

Als gelockert wurde, bin ich in Urlaub gefahren und habe gemerkt: So, jetzt sitze ich hier am Strand und es ist nichts besser. Da bin ich dann direkt zu meiner Psychiaterin und zu meiner Psychotherapeutin gedampft und habe gesagt: Bitte helfen, sofort. Vor zehn Jahren habe ich oft Monate bis Jahre damit zugebracht, um mir selbst zu erzählen, dass das alles normal ist und dass ich keine Hilfe brauche und dass jeder mal einen schlechten Tag hat. Und diese schlechten Tage, die haben sich dann gezogen, bis wieder ein Jahr vorbei war. Ich bin inzwischen schneller!

Béa: Wenn du nichts tust, wird nichts besser!

Barbara: Deswegen wäre ich immer für Behandlung. Aber was trotzdem eine meiner wichtigsten Botschaften ist:

Es gibt keinen emotionalen Zustand, der permanent ist. Auch die Depression nicht. In keinem emotionalen Zustand bleiben wir für immer, auch wenn es sich so anfühlt.

Béa: Wie kam es zu dem Buch?

Barbara: Das Buch basiert auf einem Text, der 2018 in der SZ Familie erschienen ist, mein erster Text über Depressionen. Eine Auftragsarbeit. Ich bin zu dem Zeitpunkt schon sehr offen mit dem Thema umgegangen. Das heißt, alle, die mit mir befreundet sind oder mit mir gearbeitet haben, die wussten Bescheid. Und so hieß es: Möchtest du nicht einen Text darüberschreiben? Das habe ich dann gemacht und dieser Text hat eine sehr große Reichweite gehabt, richtig Wirkung. Ich habe noch nie so vielen Reaktionen erhalten! Dann kamen Verlage auf mich zu. Also Leute haben gesagt: Du musst ein Buch schreiben.

Béa: Ein Ratgeber?

Barbara: Ich leide unter dieser chronischen Krankheit Jahrzehnte. Ich habe mir gewünscht, dass es mal irgendjemanden gibt… irgendeinen Arzt, Heilpraktiker, Wunderheiler, der mich endlich heilt. Ich habe immer gedacht, ich schreibe dann ein Buch, wenn ich die Lösung habe. Aber es gibt nicht DIE Lösung… Darüber reden hilft.

Béa: Darüber reden, ja! Du gehst also sehr offen mit deinen Depressionen um.

Barbara: Meine erste depressive Phase im Berufsleben hatte ich 2008, da war ich gerade ein Jahr bei der Süddeutschen Zeitung und habe ich mich noch nicht getraut, das allen zu sagen. Ich habe das einem Vorgesetzten gesagt, der gar nicht mein Vorgesetzter war, sondern eher so diagonal. Aber ihm habe ich vertraut und ihn habe ich gebeten, diese Information im Führungskreis so weiterzuverbreiten, wie er das für richtig hält.

Dann war ich vier Monate in der psychiatrischen Klinik stationär, und vier Monate krankgeschrieben. Als ich wieder zurückkam, habe ich es den Leuten, mit denen ich direkt zusammengearbeitet habe, erzählt. Aber noch mit der Bitte, es nicht weiterzuerzählen.

Und dann kam 2008 und 2011, alles viel, viel, viel schlimmer.

Da war die Depression und auch der stationäre Aufenthalt in meiner Elternzeit. Das hätte ich sogar eigentlich niemanden erzählen müssen. Ob ich jetzt in Elternzeit bin oder in der Psychiatrie, das merkt letztlich keiner. Die Entwicklung war, dass ich irgendwann angefangen habe, immer offener darüber zu reden, weil ich gemerkt habe, wie viel von meinen Kapazitäten es frisst, mir jetzt zu merken, wem ich welche Geschichte erzählt habe und wer was weiß und wer was nicht wissen darf.

Und siehe da: Ich bin schon wegen vieler Dinge harsch kritisiert und angegriffen worden, aber noch nicht wegen Depressionen. Wobei ich wirklich, das möchte ich betonen, in einer dafür günstigen Branche arbeite.

Deswegen möchte ich nicht sagen: Leute, geht offen damit um und erzählt euren Chefs alles. Wenn man offen mit seiner psychischen Krankheit umgeht, aber dann ein halbes Jahr später arbeitslos und geschieden ist, hat man auch nichts gewonnen.

Bei meiner letzten depressiven Phase, da wussten es wirklich alle. Die Chefredaktion der Süddeutschen Zeitung hat mir eine handgeschriebene Karte geschickt und mir alles Gute gewünscht. Und das waren auch mehr als drei Worte, die da draufstanden. Es hat mir wahnsinnig viel bedeutet.

Béa: Warum heißt dein Buch „Trotzdem“?

Barbara: Das ist meine Botschaft, mein persönliches Learning. Viele chronisch Erkrankte suchen nach einer Heilung, in der Hoffnung, dass sie zu leben anfangen können, wenn sie geheilt sind. Das ist eine unglaubliche Zeitverschwendung. Man wird vielleicht nie geheilt.

Deswegen heißt das Buch so:

Egal was, ich mache das, was geht, auch wenn’s grad‘ nicht viel ist.

Weg von der Idee: Ich kann alles erst machen, wenn ich nicht mehr depressiv bin.

Ich kann dann erst Mutter werden, ich kann dann erst heiraten, ich kann mich dann erst auf die Stelle bewerben …

Ich habe zwei Kinder, meine Tochter wird bald elf und mein Sohn ist sieben, ich bin aber immer noch depressiv. Es geht vieles: trotzdem!

Béa: Wie erklärst du die Depression den Kindern?

Barbara: Ich habe das große Glück, seit 2011 in keiner richtig schlimmen, depressiven Phase gewesen zu sein, wo ich wirklich gar nichts mehr machen konnte. Das war die letzte richtig schlimme 2011, nach der Geburt meiner Tochter. Da war es richtig, richtig schlimm.

View this post on Instagram

Béa: Da war sie, dieses pflegeleichte Kind, von dem du im Buch erzählst…

Barbara: An diese Zeit kann sie sich natürlich nicht erinnern. Damals hat sie mich auch noch nichts gefragt. Was sie seitdem weiß, ist, dass ich Tabletten nehme. Das sieht sie jeden Tag.

Das ist natürlich etwas, was Kinder fragen: „Warum nimmst du eine Tablette? Bist du krank, Mama?“

Und dann sage ich: „Nein, ich bin nicht krank. Ich nehme die Tablette, damit ich nicht krank werde.“

Das hat als Erklärung sehr lang gereicht. Als ich letztes Jahr wieder eine Depression hatte, wurde es nie so schlimm, dass es erklärungsbedürftig wurde. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, mein Vater hat auch Depressionen gehabt, als ich ein Kind war. Und, dass der einfach über Monate, über Jahre… einfach nur im Bett lag oder auf dem Sofa und einfach gar nichts mehr gemacht hat. Das haben wir nicht verstanden. Diese Situation, die haben meine Kinder jetzt so noch nicht erlebt, weil ich eben immer Medikamente nehme, weil ich immer in Therapie bin, weil ich es gar nicht erst soweit kommen lasse.

Und habe Prioritäten gesetzt! Ich habe mich in der Arbeit krankschreiben lassen, zwei Monate, war für meine Kinder aber weiterhin da.

Béa: Finde ich sehr klug.

Barbara: Ich bring die Kinder in die Schule, danach lege ich mich acht Stunden ins Bett und bin depressiv und danach reiß ich mich wieder für drei Stunden zusammen.

Und nichts anders. Viele stecken ihre Energie ins Erwerbsleben und die Familie kriegt dann nichts ab, wenn man halt die halbe Energie hat.

Béa: Und bei den Stunden für deine Kinder: Was machst du, wenn du dich zusammenreißt?

Barbara: Das, was sein musste, habe ich immer hinbekommen, selbst als ich meine schlimme depressive Phase mit Baby hatte, wovon ich im Buch erzähle. Ich habe meine Tochter immer gefüttert. Ich habe sie immer gewickelt. Ich habe sie immer umgezogen, wenn sie umgezogen werden musste. Ich habe die Wäsche gemacht. Ich habe ihr Brei gegeben.

Dieses Funktionieren hat immer funktioniert!

Aber auch hier muss ich betonen, dass ich aus einer privilegierten Situation spreche, weil ich ohne Angst leben darf, meinen Job zu verlieren. Und ich habe auch nicht die finanziellen Probleme, dass die Welt untergeht, wenn ich nur noch Krankengeld bekomme. Diese finanzielle Sicherheit haben viele nicht.

Deswegen ist es leicht zu sagen, jetzt priorisiert mal eure Familie nach oben. Wenn man pleite ist, ist es auch Mist!

Béa: Ich höre, du hast ein gutes Support-Netzwerk. Wichtig bei Krankheiten …

Barbara: Ja, und dieses Netz wird meistens unterschätzt. Gerade in der Psychiatrie, in der Psychotherapie, sitzen viele Menschen jahrelang alleine mit ihrem Psychotherapeuten und versuchen, das mit sich auszumachen… Ich dachte auch, dass ich das so machen muss.

Ich und meine Krankheit, meine Symptome und meine Mitmenschen: Wir sind in einem Beziehungsgeflecht.

Ich habe Partner oder nicht. Oder bin einer… Es gibt Kinder oder Freunde. Die Heilung kann nur mit allen stattfinden. Du musst auch schauen: Wie ist es in meinem Team? In meiner Arbeit? Es muss sich alles mit bewegen, sonst kannst du dich blöd analysieren!

Das passiert wahnsinnig oft in Psychiatrien, besonders stationär! Die Leute werden behandelt, medikamentös aufgepäppelt, therapeutisch analysiert. Und dann schickt man sie zurück in ihr dysfunktionalen Umfeld. Wir sind komplexe, vielschichtige Wesen. Nur, weil man an einem Ende zieht, passiert erst mal gar nix.

Béa: Hast du Tipps für Angehörige von Depressiven?

Barbara: Fragen ganz viele! Da denke ich mir: Was fragt ihr mich? Ich bin doch die Depressive, was weiß ich? Fragt doch mein Mann.

Aber grundsätzlich: Ich muss an die Ansage mit der Atemmaske im Flugzeug denken. Die meisten Angehörigen von psychisch Kranken bekommen es nicht gebacken, sich die eigene Maske gelegentlich mal aufzusetzen…

Und generell: Ich glaube, es ist diese Kunst aus Fordern und in Ruhe lassen.

Wo ich aber nicht sagen kann, wann was. Manchmal musst du bisschen schubsen und manchmal musst du schützen. Wann du aber was machen musst, kann ich dir auch nicht sagen. Da hilft nur ein bisschen Feinfühligkeit und Flexibilität. Manche Tage, da muss man den Depressiven an der Hand nehmen und aus dem Bett ziehen und sagen „Komm, wir gehen jetzt spazieren“, oder „Komm, wir machen jetzt irgendwas.“ Und es gibt Tage, an denen kann man das vergessen und da ist es falsch.

Béa: Ich finde das sehr hilfreich!

Barbara: Ich glaube, zwei Dinge sind wichtig für Angehörige.

1. Akzeptieren, wenn was nicht geht.

2. Trotzdem niemals aufgeben zu fragen, auch wenn ich schon zwölfmal gefragt und zwölfmal „Nein“ kassiert habe.

Ich vergleiche das ganz gerne mit einer Physiotherapie nach einer sehr schweren Operation: Mit vollem Gewicht drauf latschen ist nicht gut. Aber für immer liegen bleiben ist auch nicht gut. Das heißt, da muss man sich langsam herantasten.

Béa: Themawechsel. Was macht dich grundsätzlich im Leben aus? Also, nicht nur die Depression…

Barbara (lacht): Ich bin unglaublich neugierig auf Menschen und finde einfach nichts schöner, als mich in die Küche oder das Wohnzimmer von irgendwelchen Leuten zu pflanzen und denen Fragen zu stellen, bis sie mich rausschmeißen. Fast alle Menschen haben eine interessante Geschichte zu erzählen. Ich habe das große Glück, ein Job zu haben, in dem ich das andauernd machen darf.

Und dann habe ich auch ein großes Mitteilungsbedürfnis. Also nicht nur, was andere Menschen betrifft, sondern auch meine eigene Meinung oder was ich glaube verstanden zu haben dann auch in die Welt rein zu trompeten!

Béa: Und kurz zum Mutterjob. Was magst du dabei nicht?

Barbara: Erziehen mag ich nicht. Das nervt einfach, dass man das machen muss! Und ich spiele einfach auch nicht gern. Also vor allem nicht dieses wirkliche Spielen-Spielen, wo man so auf dem Boden liegt und „du bist da“ und „ich bin da“ und „das ist unsere Höhle“ und „da kommen Autos und Prinzessinnen und da drüben ist Phantasialand“. Da bin ich zu erwachsen. Das sollen sie mit anderen Kindern spielen oder irgendwie nach Gaga Land abdampfen!

Ich habe Barbara auch am 9. Mai 2022 um 20:30 auch LIVE bei Instagram interviewt:

Liebe Grüße,

Béa

Und noch mal: Das Buch von Barbara Vorsamer

Mein schmerzhaft schönes Trotzdem: Leben mit der Depression (affiliate Link)

ist total lesenswert!